Accueil Arborescence Page précédente

|

Sédiments d'Isua

La petite histoire Comprendre simplement Domaines de présence Son interprétation dans l'avenir Les références Mais encore … |

|

by Pepe © Accueil Arborescence Page précédente |

|

|

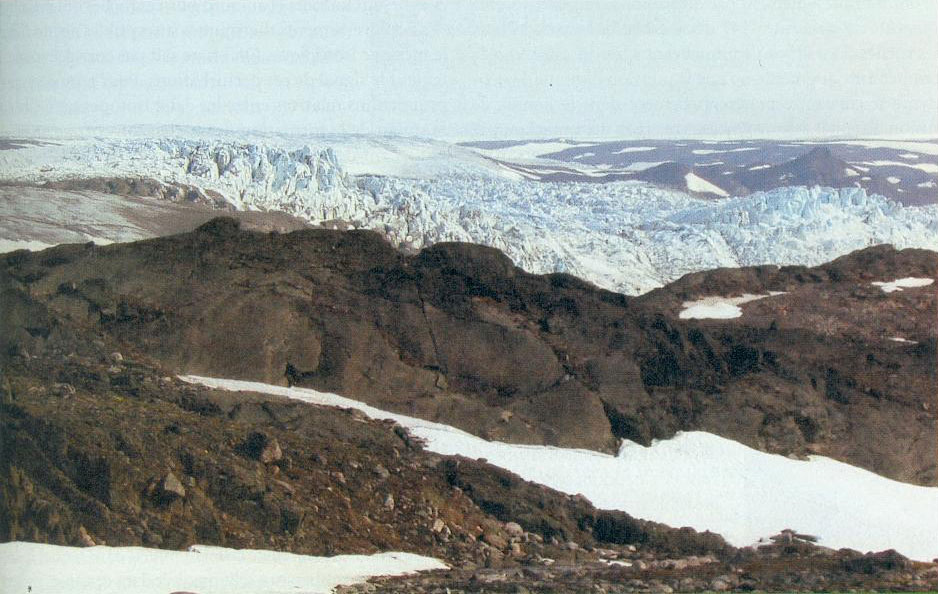

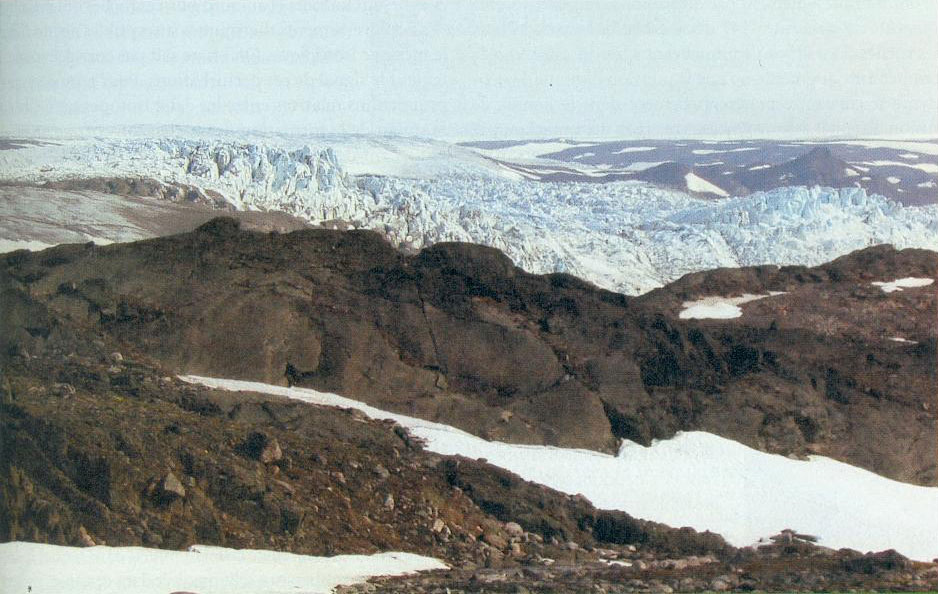

La petite histoire Up Page Origine, raisons, hasard A la limite de la calotte glaciaire du Groënland, la ceinture d'Isua abrite parmi les plus vieilles roches de la Terre: elle datent de 3,8 milliards d'années. Mis au jour il y a moins de 10 000 ans, lors de la déglaciation, elles sont très bien préservées. |

|

Comprendre simplement Up Page Vulgarisation, de 7 à 77 ans Dans les années 1970, au sud-ouest du Groenland, à la limite de la calotte glaciaire, des prospecteurs danois ont découvert une ceinture de roches vertes qui leur paraissaient très anciennes. Elles ont été datées grâce à une méthode fondée sur la désintégration radioactive naturelle de l'uranium-238 vers le plomb-206. Résultats, les roches vertes d'Isua ont affiché des âges de 3,7-3,8 milliards d'années (Ga): c'était à l'époque les plus vieilles roches terrestres connues. |

|

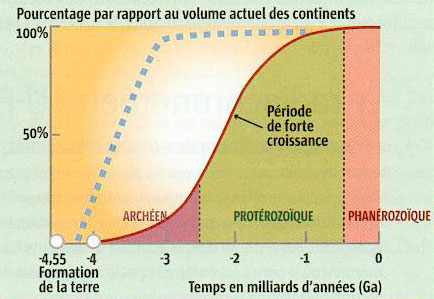

Domaines de présence Up Page Le radiochronomètre U-Pb L'uranium possède deux isotopes radioactifs, le 235 et le 238, qui conduisent respectivement à deux isotopes du plomb, le 207 et le 206. L'isotope radioactif est qualifié d'isotope père; le produit de la désintégration, d'isotopes fils. Le principe du radiochronomètre est celui du sablier. Comme on connaît la vitesse à laquelle l'isotope père se désintègre en isotope fils, en système clos, la quantité d'éléments fils donne le temps écoulé depuis le moment où le père a été enfermé dans le minéral quand celui-ci s'est formé. Le fait d'avoir deux couples père-fils permet en plus de s'affranchir d'une référence de départ. Le samarium Le samarium possède un isotope radioactif, le 147, qui se transforme en néodyme-143 avec une période très longue, une demi-vie de 100 milliards d'années environ. Dans des roches qui ne subissent aucun événement particulier, le néodyme-143 s'accumule lentement par décroissance radioactive, et la quantité de samarium-147 décroît régulièrement. Mais si les roches du manteau commencent à fondre parce que la température augmente ou que la pression diminue, le néodyme se concentre préférentiellement dans le liquide de fusion. Résultat, les proportions relatives du samarium par rapport au néodyme changent: le liquide de fusion, qui en remontant va former les roches de la croûte, est ainsi enrichi en néodyme, tandis que les roches du manteau résiduel en sont, elles, appauvries. Après cet épisode de fusion, ce manteau rédisuel se caractérise donc par un rapport samrium/néodyme plus élevé que le matériel de départ. Puis, la désintégration radioactive se pousuivant, le néodyme-143 formé par décroissance du samarium-147 y sera plus abondant. Si par la suite, on extrait un nouveau magma de ce manteau ayant déjà subi un épisode de fusion, cette histoire préalable sera enregistrée dans les isotopes du néodyme. C'est cette "empreinte isotope" que traquent les géochimistes à l'aide de spectromètres de masse. Histoire de la croûte terrestre  L'esentiel de la croûte continentale actuelle s'est

formé autour de -2,5 milliards d'années (Ga).

Mais les premiers épisodes de croissance remontent vers -4

Ga. On pensait qu'après une extraction progressive elle

avait atteint un plateau (courbe rouge). L'hypothèse d'une

croûte bien plus primitive (en bleu) change cette vision.

L'esentiel de la croûte continentale actuelle s'est

formé autour de -2,5 milliards d'années (Ga).

Mais les premiers épisodes de croissance remontent vers -4

Ga. On pensait qu'après une extraction progressive elle

avait atteint un plateau (courbe rouge). L'hypothèse d'une

croûte bien plus primitive (en bleu) change cette vision.

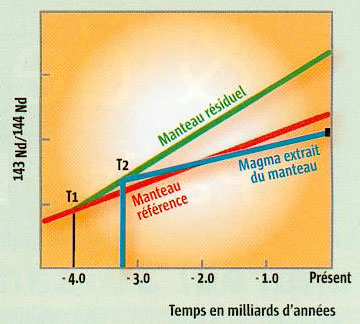

Les différentes équipes, qui ont analysé les échantillons d'Isua et d'autres roches anciennes du Labrador et d'Australie, ont découvert avec surprise que la plupart de ces roches étaient singulièrement enrichies en néodyme-143. Un tel indice semblait montrer qu'à la période où les roches de la croûte s'étaient formées, entre -3,5 et -3,8 Ga, il existait déjà une croûte depuis plusieurs centaines de millions d'années au moins. Le néodyme à la trace  Pour reconstituer l'histoire des roches extraites du manteau,

l'abondance du néodyme-143, fruit de la

désintégration du samarium-147, est

comparée à celle de l'isotope stable, le

néodyme-144 (rapport 143Nd/144Nd, carré noir). Si

le manteau n'est pas modifié, son rapport 143Nd/144Nd

évolue suivant la courbe est extraite de ce manteau au temps

T1, le rapport 143Nd/144Nd du "manteau résiduel" augmente

(en vert). Un nouveau magma, créé au temps T2,

portera donc la trace du premier épisode. Pour remonter

à T2, on corrige la décroissance radioactive (en

bleu), en faisant l'hypothèse qu'aucun autre

événement n'a, entre-temps, modifié ce

rapport.

Pour reconstituer l'histoire des roches extraites du manteau,

l'abondance du néodyme-143, fruit de la

désintégration du samarium-147, est

comparée à celle de l'isotope stable, le

néodyme-144 (rapport 143Nd/144Nd, carré noir). Si

le manteau n'est pas modifié, son rapport 143Nd/144Nd

évolue suivant la courbe est extraite de ce manteau au temps

T1, le rapport 143Nd/144Nd du "manteau résiduel" augmente

(en vert). Un nouveau magma, créé au temps T2,

portera donc la trace du premier épisode. Pour remonter

à T2, on corrige la décroissance radioactive (en

bleu), en faisant l'hypothèse qu'aucun autre

événement n'a, entre-temps, modifié ce

rapport.

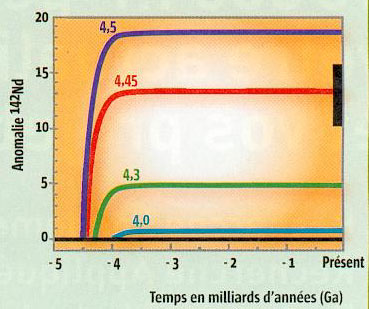

La preuve par le 142  La variation de l'abondance d'un autre isotope du néodyme,

le 142, par rapport à celle du néodyme-144 permet

de détecter un épisode d'extraction de

croûte. Chaque courbe représente

l'évolution de cette variation au cours du temps pour un

scénario donné: la mauve correspond à

un manteau terrestre ayant subi une extraction il y a 4,5 milliards

d'années (Ga), la rouge, 4,45 Ga, la verte 4,3 Ga, et la

bleue 4 Ga. L'analyse des échantillons d'Isua montre que,

dans ces roches, cette variation est de l'ordre de 10 à 15

parties par million (le rectangle noir). Selon ces mesures, une

première croûte terrestre se serait donc

formée il y a environ 4,45 Ga.

La variation de l'abondance d'un autre isotope du néodyme,

le 142, par rapport à celle du néodyme-144 permet

de détecter un épisode d'extraction de

croûte. Chaque courbe représente

l'évolution de cette variation au cours du temps pour un

scénario donné: la mauve correspond à

un manteau terrestre ayant subi une extraction il y a 4,5 milliards

d'années (Ga), la rouge, 4,45 Ga, la verte 4,3 Ga, et la

bleue 4 Ga. L'analyse des échantillons d'Isua montre que,

dans ces roches, cette variation est de l'ordre de 10 à 15

parties par million (le rectangle noir). Selon ces mesures, une

première croûte terrestre se serait donc

formée il y a environ 4,45 Ga.

|

|

Son interprétation dans l'avenir Up Page Enigme des kérogènes Les roches sédimentaires les plus anciennes (environ 3,8 milliards d'années) ont été découvertes dans le sud-ouest du Groenland. Ces sédiments renferment des kérogènes, molécules organiques complexes. Le carbone organique est enrichi en C12 de 18°/oo par rapport au carbone minéral ce qui laisse présumer, mais ne prouve pas de manière certaine, l'existence d'une vie primitive, il y a 3,8 milliards d'années. Ces kérogènes ont subi d'importantes modifications au cours du temps, pouvant aller jusqu'à la formation de graphite, ce qui rend leur analyse difficile. Les micro-organismes fossiles les plus anciens ont été retrouvés dans les sédiments de Barberton en Afrique du Sud et du Pilbara en Australie. |

|

Les références Up Page Réseau Pepe Recherche mai 2005 n°386 Science & Avenir Hors-Série Seuls dans l'Univers ? Juillet / août 2007 n°151 Pourquoi ce site Je crois que, si les êtres humains que nous sommes ne parviennent pas toujours à évoluer comme ils le souhaiteraient _à s'épanouir professionnellement, sentimentalement et sexuellement (ce que j'appelle les trois pôles d'intérêts) c'est parce qu'il y a des barrages qui entravent leur désir d'accéder à un rêve inachevé. Je pars du principe que tout est possible, à condition de s'entourer de gens qui nous poussent à croire en nous. Contribuer au Réseau Pepe Ce site est avant tout une encyclopédie ouverte à l'imagination et au savoir, où chacun(e) d'entre vous peut participer. Si vous avez envie de partager une passion, ou si vous sentez le besoin de vous exprimer sur un point précis, je vous invite à m'adresser un e-mail (adresse électronique accessible sur ma page d'accueil). |

|

Mais encore … Up Page Croûte primitive à l'Hadéen Il y aurait bien une croûte primitive à l'Hadéen entre -4,5 et -4,0 Ga, valeur critiquée, car la formation de la Terre remonterait à 4,5 Ga. En 1981, John Patchett, de l'université de l'Arizona, proposa de s'intéresser à un autre élément produit par radioactivité naturelle: l'hafnium-176. La décomposition isotopique en hafnium du zircon celle du milieu dans lequel il s'est formé. En la comparant à celle mesurée dans certaines météorites - les chondrites, le matériel à partir duquel la planète s'est constituée -, on devrait donc détecter l'épisode d'extraction de croûte, s'il a bien eu lieu. Or, les zircons examinés par John Patchett n'en portaient aucune trace: leur composition en hafnium était semblable à celle des chondrites. La constante de désintégration du lutetium-176 apparaissait différente dans les chondrites et dans les échantillons terrestres: une véritable énigme que les géochimistes cherchent toujours à résoudre. |