Accueil Arborescence Page précédente

|

Effet magnétocalorique

Historique Principe physique Température ambiante Fort potentiel Les références Structures d'aimants étudiées |

|

by Pepe © Accueil Arborescence Page précédente |

|

|

La petite histoire Up Page

Historique L'effet magnétocalorique (EMC) a été découvert dans le fer par Warburg en 1881 [Warburg, 1881]. L'utilisation de ce phénomène pour la conversion d'énergie a fait l'objet de deux brevets quelques années plus tard. Edison conçoit ainsi un générateur magnéto-thermique [Edison, 1892] et Tesla un moteur magnéto-thermique [Tesla, 1889]. Il faut attendre 1905 pour que Langevin démontre de façon théorique que la variation d'aimantation dans un matériau paramagnétique provoque une variation réversible de sa température [Langevin, 1905]. Quelques années plus tard, en 1918, Weiss et Picard découvrent l'effet magnéto-calorique du nickel [Weiss et Picard, 1918]. Avec l'application d'un champ de 1,5T, ils observent une variation de 0,7K dans le nickel autour de sa température de Curie. L'idée d'utiliser l'effet magnétocalorique à des température supérieures à 1K est suggérée en 1966 par van Geuns [van Geuns, 1966]. Pour obtenir des écarts de température plus importants, van Geuns propose d'utiliser un cycle à régénération passive: de l'hélium est utilisé comme fluide caloporteur et sert de régénérateur thermique. Les réfrigérateurs fonctionnant entre 1K et 20K sont utilisés pour produire de l'hélium superfluide. La plupart de ces systèmes utilisent des grenats de gadolinium gallium (Gd3Ga5O12) et leur puissance va de la dizaine de milliwatts jusqu'à quelques watts [Barclay, 1988]. En 1976 Brown présente le premier réfrigérateur magnétique à température ambiante, utilisant l'aimantation et la désaimantation adiabatique du gadolinium car sa température de Curie est de 293K [Brown, 1976]. Ce système permet d'atteindre un écart de température de 47K en utilisant un cycle à régénération passive. Depuis cette date un développement continu des réfrigérateurs magnétiques à température ambiante s'est poursuivi, avec des puissances moyennes allant du watt au kilowatt. Quelques années plus tard, Brown parvient à obtenir un écart de température de 80K avec le même dispositif [Brown, 1978]. En 1978, Steyert invente le concept de régénération active [Steyert, 1978]. Il suggère d'utiliser le matériau magnétocalorique plutôt que le fluide comme régénérateur. On parle alors de régénérateur magnétique actif (ou AMR pour Active Magnetic Regenerator). Ces systèmes sont plus performants que les systèmes à régénération passive. Des systèmes fonctionnant sur ce principe seront brevetés par la suite [Barclay et Steyert Jr., 1982] [Barclay, 1983]. En 1998, Zimm et al. réalisent le premier prototype de réfrigération magnétique à température ambiante délivrant une puissance suffisante pour des applications industrielles, à savoir 600W [Zimm et al. , 1998]. Ce prototype, destiné à démontrer la faisabilité et la compétitivité de la réfrigération magnétique à température ambiante, fonctionne pendant plus de 5000h sur une période de 18 mois sans rencontrer aucun problème majeur.

|

|

Comprendre simplement Up Page

Principe physique L'effet magnétocalorique est une propriété intrinsèque des matériaux paramagnétiques et ferromagnétiques qui se traduit par une variation de leur température lorsqu'ils sont soumis à une variation de champ magnétique dans des conditions adiabatiques. La plupart des matériaux magnétocaloriques s'échauffent lorsqu'on les aimante et se refroidissent lorsqu'on les désaimante, on parle d'effet magnétocalorique direct. L'application d'un champ magnétique au matériau entraîne l'alignement des moments magnétiques selon la direction du champ et donc une diminution de l'entropie magnétique. Si le champ magnétique est appliqué dans des conditions adiabatiques, alors la diminution de l'entropie magnétique va être compensée par une augmentation de l'entropie du réseau qui correspond à une augmentation de l'agitation thermique du système, donc à une augmentation de la température du système. Inversement, le retrait du champ magnétique dans des conditions adiabatiques va conduire à une diminution de la température du système. Ce phénomène est illustré sur la figure ci-contre. L'effet magnétique est maximal autour de la température de Curie Tc des matériaux magnétiques, qui correspond à la transition de la phase ferromagnétique ou ferrimagnétique (état ordonné) à la phase paramagnétique (état desordonné). On cherche donc à utiliser les matériaux magnétocaloriques à une température proche de Tc.  Schématisation de l'effet magnétocalorique. A gauche: sans champ magnétique appliqué,

les moments magnétiques sont dirigés de façon aléatoire. A droite: Lorsqu'on applique

un champ magnétique, les moments magnétiques s'alignent et la température du matériau

augmente.

Schématisation de l'effet magnétocalorique. A gauche: sans champ magnétique appliqué,

les moments magnétiques sont dirigés de façon aléatoire. A droite: Lorsqu'on applique

un champ magnétique, les moments magnétiques s'alignent et la température du matériau

augmente.

|

|

Domaines de présence Up Page

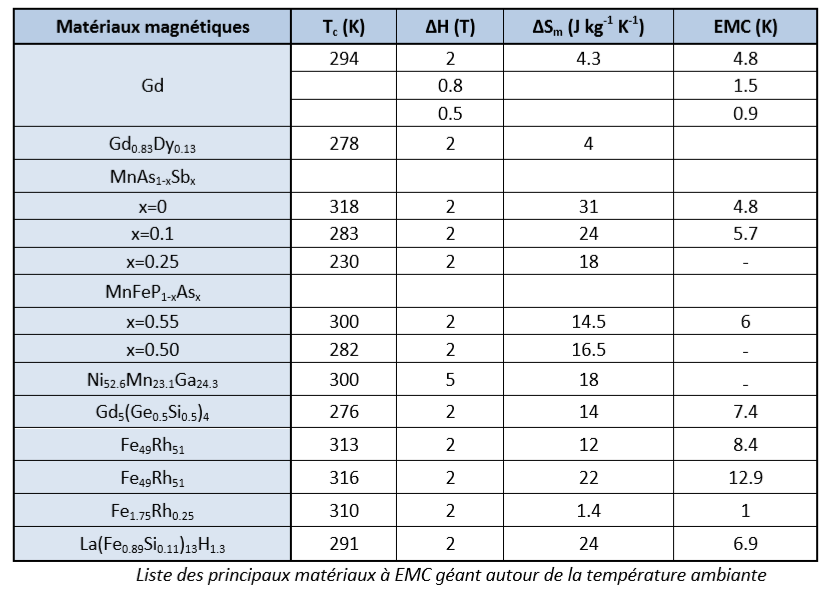

Matériaux magnétiques à température ambiante

|

|

Son interprétation dans l'avenir Up Page

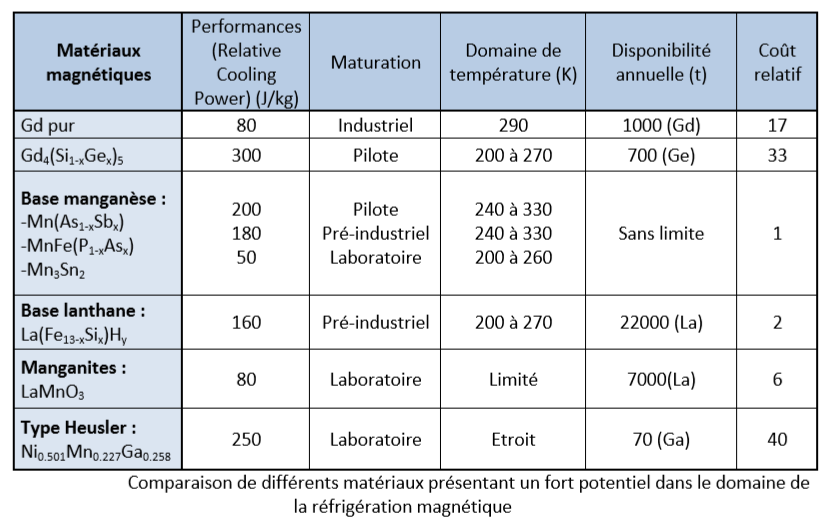

Matériaux magnétiques à fort potentiel

|

|

Les références Up Page

Réseau Pepe Source n° - date - article Revue Auteur n° - date Pourquoi ce site Je crois que, si les êtres humains que nous sommes ne parviennent pas toujours à évoluer comme ils le souhaiteraient _à s'épanouir professionnellement, sentimentalement et sexuellement (ce que j'appelle les trois pôles d'intérêts) c'est parce qu'il y a des barrages qui entravent leur désir d'accéder à un rêve inachevé. Je pars du principe que tout est possible, à condition de s'entourer de gens qui nous poussent à croire en nous. Contribuer au Réseau Pepe Ce site est avant tout une encyclopédie ouverte à l'imagination et au savoir, où chacun(e) d'entre vous peut participer. Si vous avez envie de partager une passion, ou si vous sentez le besoin de vous exprimer sur un point précis, je vous invite à m'adresser un e-mail (adresse électronique accessible sur ma page d'accueil).

|

|

Ce que vous avez toujours voulu savoir Up Page

Structures d'aimants étudiées

Performances

Graphisme

On peut noter que certaines structures se distinguent des autres par un très bon résultat pour un ou plusieurs critères. Cependant, aucune structure ne réunit tous les critères de performance. Deux critères sont assez simples à analyser, à savoir la densité massique et la densité volumique de puissance. La densité massique de puissance est égale au ratio de la puissance froide sur la masse totale. Et la puissance froide est proportionnelle au produit de la masse de matériau magnétocalorique par la variation de champ magnétique à la puissance 2/3.

|